Mes 150 films de chevet

Par expérience, j’ai pu constater à quel point l’exercice du « Top » est périlleux. Classer des films n’est pas simple, et généralement, le but d’un Top est de le proposer à d’autres personnes qui, souvent, ne partageront pas le même avis. C’est un exercice qui peut être enrichissant, mais parfois peu adapté à la situation. J’ai déjà réalisé des Tops personnels sur mes films préférés, mais il était, par exemple, difficile de comparer un Rashomon au Dernier des Hommes ou à Star Wars : La Revanche des Sith. Classer l’un au-dessus de l’autre sous-entendait une forme de supériorité d’une oeuvre vis-à-vis de l’autre, quand celles-ci avaient peu de choses en commun.

Je préfère, donc, reprendre la formule des 1001 films à voir avant de mourir, qui permet de lister des films sans classement, de donner des pistes et balayer une photographie de l’histoire du cinéma. C’est donc ce que je propose aujourd’hui, en retenant 150 films « de chevet », qui ont su particulièrement me marquer et construire ma vision du cinéma. L’absence de certains films (Apocalypse Now, Old Boy…) est due à un ressenti personnel qui me fait reconnaître leur qualité, mais les déprécier d’un point de vue subjectif. Je ne les ai pas trouvé mauvais, mais ils n’ont pas su me toucher autant que d’autres films. D’autres, notamment beaucoup de films d’animation, ne sont tout simplement pas là car je ne les ai pas encore vus.

Cette liste n’a pas vocation à être meilleure qu’une autre. Elle est le fruit de nombreuses découvertes qui m’ont permis d’élargir ma connaissance du cinéma, et d’effectuer une photographie de mon univers cinématographique en cet instant. Voici donc mes 150 « films de chevet », rangés par ordre chronologique :

Le Voyage dans la Lune (Georges Méliès, 1902)

Le précurseur du cinéma de science-fiction, l’apogée de l’art de Georges Méliès, qui transpose l’imaginaire au cinéma, dans un film fondateur et merveilleux. Lire ma critique

Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914)

L’un des tous premiers grands péplums, témoin d’un premier âge d’or du cinéma italien. Cabiria est un blockbuster avant l’heure, aux moyens impressionnants, et proposant les premiers travellings sur rails de l’histoire. Lire ma critique

J’Accuse (Abel Gance, 1919)

Abel Gance, grand cinéaste français du début du XXe siècle, réalise ici un des premiers grands films de guerre, un puissant plaidoyer pour la paix, rivalisant d’ingéniosité, avec de nombreuses scènes marquantes. Lire ma critique

Le Lys Brisé (D.W. Griffith, 1919)

David Wark Griffith est un des grands oubliés de l’histoire du cinéma. Il est connu pour ses grands films aux moyens colossaux, mais c’est dans ses mélodrames que je ressens la force des émotions qu’il arrive à transmettre à l’écran, notamment avec sa muse Lillian Gish. Le Lys Brisé est sans conteste un modèle du genre. Lire ma critique

Le Cabinet du Docteur Caligari (Robert Wiene, 1920)

L’expressionnisme allemand voit ici naître l’un de ses premiers grands représentants, tirant avec intelligence profit des faibles moyens à disposition pour développer une intrigue suivant un schéma narratif original, qui inspirera de nombreux films par la suite. Lire ma critique

Le Kid (Charlie Chaplin, 1921)

Chaplin, dont le génie ne faisait déjà plus de doute, s’essaie avec brio au long-métrage dans un magnifique film, plein de gags, mais surtout empreints de cette poésie mélancolique qui fait tout le charme du cinéma de Chaplin. Lire ma critique

Les Deux Orphelines (D.W. Griffith, 1921)

Un nouveau superbe mélodrame de Griffith, qui nous ramène au temps de la Révolution française, dans un film plein d’émotions, où le contexte dépasse les protagonistes, et où les cœurs luttent face aux armes et aux malheurs.

Nosferatu (Friedrich-Wilhelm Murnau, 1922)

Le cinéma d’horreur n’en était qu’à ses balbutiements lorsque Murnau réalisa le film qui posa les jalons du genre. Une référence absolue en la matière. Lire ma critique

Les lois de l’hospitalité (John G. Blystone et Buster Keaton, 1923)

Le génie de Buster Keaton s’exprime ici dans une de ses meilleures comédies, avec un art du gag et du timing inimitables, n’hésitant par ailleurs pas à prendre d’énormes risques pour faire rire et surprendre. Lire ma critique

Le Dernier des Hommes (Friedrich-Wihlelm Murnau, 1924)

Murnau est un cinéaste qui n’a pas la postérité qu’il mérite, car sa filmographie est quasiment irréprochable. Si je devais retenir un film parmi tous, ce serait celui-ci, un film remarquable, sans intertitres, où tout est basé sur la puissance des images, qui communiquent entre elles et avec le spectateur de manière implicite. On touche à l’essence-même du cinéma. Lire ma critique

Sherlock Junior (Buster Keaton, 1924)

Buster Keaton frappe encore, dans une brillante comédie ne lésinant pas sur les prises de risque, et pleine d’ingéniosité. On se souvient notamment de la scène du rêve dans le cinéma et de la scène du billard, deux grands moments de cinéma. Lire ma critique

Le Fantôme de l’Opéra (Rupert Julian, 1925)

Superbe adaptation d’une célèbre histoire, Le Fantôme de l’Opéra bénéficie de la poésie naturelle du cinéma muet pour susciter chez le spectateur un vrai flot d’émotions et de sentiments, entre l’inquiétude, la compassion, la révolte et la fascination. Lire ma critique

Faust, une légende allemande (Friedrich Wilhelm-Murnau, 1926)

L’adaptation du célèbre mythe de Faust par Murnau représente l’un des jalons majeurs du cinéma fantastique à l’ère du muet. Spectaculaire, esthétiquement magnifique, c’est un classique du genre.

Le Mécano de la General (Clyde Bruckman et Buster Keaton, 1926)

L’apogée du cinéma de Buster Keaton, qui réalise ici son film le plus ambitieux et qui, étonnamment, lui causera beaucoup de tort. Une leçon de gestion de rythme, de l’espace et du timing, un classique de la comédie. Lire ma critique

Trois Sublimes Canailles (John Ford, 1926)

Maître du western, réalisateur à la filmographie impressionnante et foisonnante, John Ford a su réaliser des classiques à des époques très variées. Trois Sublimes Canailles est sûrement une de ses plus belles réussites, un magnifique western au final mémorable. Lire ma critique

L’Aurore (Friedrich-Wilhelm Murnau, 1927)

Probablement le film le plus célèbre de Murnau, et l’un des films muets les plus connus. Une fable poétique, cruelle et émouvante, qui doit beaucoup au talent de son metteur en scène. Lire ma critique

L’Heure Suprême (Frank Borzage, 1927)

La poésie naturelle du cinéma muet s’exprime avec force dans un drame plein d’émotions et d’optimisme. Une belle histoire qui donne du baume au cœur. Lire ma critique

Metropolis (Fritz Lang, 1927)

A mes yeux, un des grands chefs d’oeuvre du cinéma. Un film visionnaire, fondateur, spectaculaire, balayant une large palette de thématiques, tant dans le rapport de l’homme à la technologie que dans les rapports de l’homme à l’homme. Un classique incontestable. Lire ma critique

La Foule (King Vidor, 1928)

Juste avant une crise sans précédent, King Vidor expose un monde semblable à une fourmilière, impitoyable, étouffant, où les individus sont écrasés par la foule et le système. Lire ma critique

Octobre (Sergueï Eisenstein & Grigori Aleksandrov, 1928)

Un film à la lisière du cinéma expérimental, sans intertitre, uniquement basé sur les images et leur force pour raconter le soulèvement des bolcheviks en octobre 1917. Au-delà du discours, une expérience marquante.

A l’Ouest, rien de nouveau (Lewis Milestone, 1930)

Une référence du film de guerre, aux débuts du cinéma parlant. Un puissant film sur et contre la guerre, la dénonciation de l’empoisonnement des esprits, un aspect psychologique important, mais aussi d’impressionnantes scènes de batailles. Lire ma critique

La Terre (Alexandre Dovjenko, 1930)

Dernier détour du côté du cinéma muet, avec un exemple de « poésie filmique » signé Alexandre Dovjenko, qui raconte les bouleversements sociaux lors des premières années de l’URSS mais, surtout, montre la splendeur de la nature et son immuabilité avec une très grande maîtrise. Lire ma critique

L’Ennemi Public (William A. Wellman, 1931)

Quand le cinéma s’est mis à parler, les langues se sont déliées, c’est l’époque du Pré-Code. L’Ennemi Public est un des nombreux films de gangsters réalisés à cette époque, mais sans aucun doute un de ses plus brillants représentants, avec l’un des premiers grands rôles de James Cagney, spécialiste incontesté du genre. Lire ma critique

Je suis un évadé (Mervyn LeRoy, 1932)

Coup de maître de Mervyn LeRoy, qui juge la justice, qui fait de la société une machine à broyer les hommes, un film moderne, dur, et remarquable. Lire ma critique

Les Croix de Bois (Raymond Bernard, 1932)

Le cinéma de guerre français tient ici l’un de ses plus dignes représentants. Raymond Bernard capture parfaitement l’horreur de la guerre, tant dans les phases d’usure, que dans les phases de combats, ici mis en scène avec une violence inouïe. Un film traumatisant, marquant, un chef d’oeuvre du film de guerre. Lire ma critique

Scarface (Howard Hawks, 1932)

Le début des années 30 marque bien le début de l’âge d’or des films de gangsters, avec l’un de ses plus célèbres représentants : Scarface, de Howard Hawks. Si beaucoup se rappellent davantage de la version culte de Brian de Palma avec Al Pacino, le film de Hawks définit et réunit tous les codes du film de gangsters. Lire ma critique

Les Temps Modernes (Charlie Chaplin, 1936)

Impossible de passer à côté du chef d’oeuvre de Charlie Chaplin, merveilleux film sur une période de crise qui ébranla les Etats-Unis et les classes modestes, terrain de jeu parfait pour Charlot, cristallisant les désillusions et les espoirs des petites gens dans un grand moment de poésie et de mélancolie. Lire ma critique

Autant en emporte le vent (Victor Fleming, 1939)

Film-fleuve, romance puissante, impossible et violente, c’est un flot de plans iconiques, avec des personnages mémorables, un grand moment de cinéma. Lire ma critique

Les Fantastiques Années 20 (Raoul Walsh, 1939)

Film de gangsters sans en être vraiment un, le film de Raoul Walsh raconte la Prohibition, de la fin de la Grande Guerre au début des années 30, avec la défiance permanente d’une société vis-à-vis de son gouvernement, et l’essor des gangs. James Cagney porte ce film à bout de bras, incarnant un vrai discours sur les entraves d’un système aveugle et sourd au mépris de ses sujets. Lire ma critique

Mr Smith au Sénat (Frank Capra, 1939)

James Stewart tient ici un de ses premiers grands rôles, sous la direction de Frank Capra, qui donne ici vie à cet idéaliste enthousiaste qui va être jeté dans la fosse aux lions. L’éternelle opposition entre un idéal et la réalité, poussant le spectateur à s’investir à fond dans ce film, porté par un James Stewart irréprochable. Lire ma critique

Le Dictateur (Charlie Chaplin, 1940)

Ai-je déjà dit que Chaplin était un génie ? Très certainement. Connu pour ses films pleins de poésie et d’humanité, le grand comique livre ici l’une de ses plus éminentes partitions en parlant non seulement au monde de l’époque, mais aussi au monde d’aujourd’hui, ponctuant ce légendaire film d’un puissant et inoubliable monologue.

Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

Placer dans cette liste celui que l’on considère souvent comme étant le « meilleur film de tous les temps » semble assez facile et téléphoné, mais le film de Welles est définitivement un incontournable. Un biopic superbement mis en scène, déjà l’apothéose d’un jeune cinéaste de génie. Lire ma critique

Jeux Dangereux (Ernst Lubitsch, 1942)

Ernst Lubitsch avait une capacité à certaine à réaliser des comédies de grande qualité. A défaut d’en connaître beaucoup, le coup de cœur fut immédiat avec Jeux Dangereux, un régal en termes de scénario, de mise en scène, de quiproquos et de finesse. Une des meilleures comédies qu’il m’ait été donné de voir. Lire ma critique

L’Ombre d’un doute (Alfred Hitchcock, 1943)

Impossible de passer à côté de la filmographie du « maître du suspense » qui, ici, nous gratifie de l’un de ses meilleurs films, où la science du montage et de la mise en scène vient donner vie à cette histoire sordide et mystérieuse. Lire ma critique

Assurance sur la Mort (Billy Wilder, 1944)

Tout comme Hitchcock était une valeur sûre, Billy Wilder était également un cinéaste de grand talent, réalisant ici un classique du film noir, plongeant ses personnages dans le tourment. Lire ma critique

Laura (Otto Preminger, 1944)

Les années 1940 ont marqué l’âge d’or du film noir, ces drames sombres poétiques, mélancoliques et torturés. Laura est l’un des plus remarquables représentants de ce courant, avec cette remarquable ouverture et ce magnifique monologue inaugural, qui nous mettent dans les meilleures conditions pour nous embarquer dans ce superbe film. Lire ma critique

Rome ville ouverte (Roberto Rossellini, 1945)

Les années qui suivirent la seconde guerre mondiale virent l’apparition du néoréalisme, mouvement cherchant à éliminer les superflus et raconter les choses de la manière la plus authentique possible. Ici, Rossellini explore les coulisses de la guerre au sein du peuple italien, dans un tableau aussi sombre que glaçant, qui pourrait préfigurer les futurs films de Melville, notamment L’armée des ombres. Lire ma critique

La Vie est Belle (Frank Capra, 1948)

Entre misanthropie et optimisme, entre cynisme et idéalisme, Capra dépeint autant l’humain comme un monstre que comme étant capable de belles choses. Une belle lumière d’optimisme dans un tableau chaotique, une belle histoire qui donne encore envie d’y croire. Lire ma critique

Allemagne année zéro (Roberto Rossellini, 1948)

Dans la même veine que son précédent Rome, ville ouverte, Rossellini nous immerge dans une ville de Berlin ruinée par la guerre, et nous invite à suivre le quotidien de ses habitants qui tentent de survivre autant qu’ils le peuvent. Lire ma critique

L’Enfer est à lui (Raoul Walsh, 1949)

Raoul Walsh donne à James Cagney l’un de ses plus grands rôles dans un classique du film de gangsters. Ce rôle de gangster torturé, antipathique et instable sied parfaitement à l’acteur dont le charisme naturel confère à ce personnage une dimension tout à fait particulière, jusqu’à un final incroyable. Lire ma critique

Boulevard du Crépuscule (Billy Wilder, 1950)

Billy Wilder n’a pas fini de se promener dans cette liste. Celui-ci est probablement l’un de ses films les plus célèbres, une brillante mise en abyme du monde du cinéma à travers une intrigue policière, confrontant le cinéma à ses fantômes, ranimant les âmes perdues qu’il a délaissé, comme Gloria Swanson, Erich von Stroheim ou encore Buster Keaton.

Orphée (Jean Cocteau, 1950)

Cocteau propose une brillante revisite du mythe d’Orphée, faisant appel à l’un de ses illustres prédécesseurs mythologiques pour offrir une introspection personnelle, et nous dévoiler son propre univers, créant une sublime rencontre entre la poésie et le cinéma. Lire ma critique

Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

L’un des premiers grands films de l’un des grands maîtres du cinéma japonais, Akira Kurosawa. Une fable intemporelle et universelle, ramenant l’humain à ses origines, face à ses propres démons et dérives, dans une intrigue basée sur l’opposition des points de vue pour mieux universaliser son discours. Lire ma critique

Le Gouffre aux Chimères (Billy Wilder, 1951)

Billy Wilder savait anticiper, et avec ce film, il le montre d’une manière fort remarquable. La manipulation de l’information par les médias, l’économie malsaine du buzz, l’attrait du public pour le sensationnel, tout est ici dépeint avec pertinence dans un film aussi désespéré que puissant, porté par un Kirk Douglas magistral. Lire ma critique

Les Ensorcelés (Vincente Minnelli, 1952)

Brillante mise en abyme du monde du cinéma et du show business, Les Ensorcelés décortique la personnalité d’un homme complexe et ambivalent, symbole à lui-même de la difficulté à maintenir un équilibre sain entre intérêts personnels et communs. Grâce à un Kirk Douglas brillant, « The Bad and The Beautiful » est un film brillant, complexe, qui laisse au spectateur le choix de juger de lui-même de l’intégrité des personnages, et des raisons qui guident leurs actes.

Fenêtre sur Cour (Alfred Hitchcock, 1954)

Dans un décor unique, Hitchcock multiplie les sous-intrigues, crée un microcosme, et fait vivre son scénario, en y ajoutant sa patte magique pour faire monter le suspense et la tension, à travers le regard curieux de James Stewart. Une des grandes réussites du cinéaste anglais.

Les Sept Samouraïs (Akira Kurosawa, 1954)

Dans cette bataille éphémère où le seul enjeu est la défense de la cause des plus faibles, privilégiant le courage au simple honneur, là où la reconnaissance s’est soustraite à l’égoïsme, c’est bien la nature humaine que cherche à mettre en lumière Kurosawa. Tant sur ses aspects positifs que négatifs, celle-ci est sondée avec toute la maestria du réalisateur, qui mélange les genres avec une aisance déconcertante et nous fait prendre conscience, au fur et à mesure que l’on avance dans l’intrigue, que l’on assiste bien à quelque chose de spécial. Lire ma critique

Les Diaboliques (Henri-Georges Clouzot, 1955)

Henri-Georges Clouzot réalise un film à suspense prenant, avec des acteurs en parfaite maîtrise, et une savante capacité à mélanger les genres pour donner une âme toute particulière à ces Diaboliques. Lire ma critique

Un condamné à mort s’est échappé (Robert Bresson, 1956)

Un coup de maître de la part de Robert Bresson qui parvient parfaitement à allier sa volonté de réaliser une oeuvre de la manière la plus authentique et la plus naturelle possible, tout en faisant transparaître des messages universels et intemporels sur notre éternelle quête de liberté. Lire ma critique

12 Hommes en Colère (Sidney Lumet, 1957)

Impeccable sur la forme, captivant, très profond et avant-gardiste sur le fond, 12 Hommes en Colère est un classique absolu du cinéma, un modèle de réalisation, et un film aux multiples messages encore d’actualité. Lire ma critique

Les Fraises Sauvages (Ingmar Bergman, 1957)

Fable dramatique au ton cependant résolument optimiste, Les Fraises Sauvages est un film simple, modeste, mais captivant, apaisant, et invitant chaque spectateur à une saine remise en question. Très beau film sur le passé, le présent, les sentiments, les relations humaines, la vie, la mort, chef d’oeuvre de beauté et de poésie, Les Fraises Sauvages est une véritable incitation à ne jamais oublier que l’on peut passer sa vie à courir après ce qui semble avoir du sens pour nous, alors que tout était déjà à côté de nous dès le début. Un chef d’oeuvre. Lire ma critique

Les Sentiers de la Gloire (Stanley Kubrick, 1957)

Les Sentiers de la Gloire est un film bouleversant d’injustice, au rythme d’une justesse rare, laissant juste le temps au spectateur de capter le malaise qui se dégage de chaque scène, et de se plonger entièrement dans l’intrigue. C’est un récit qui dénonce les dangers de la quête du pouvoir, quand l’injustice prend le pas sur la justice, et quand ceux qui accusent de lâcheté sont eux-même les vrais lâches. Véritable réussite sur tous les points, il interroge sur la capacité de l’homme à prendre ses responsabilités, et également sa capacité à en être digne une fois qu’il en dispose. Au final, la thématique du film se résume d’ailleurs très bien dans son titre : « Les Sentiers de la Gloire » implique bien qu’il y a plusieurs chemins, et rien n’indique que tous soient nobles. Un chef d’oeuvre, encore un. Lire ma critique

Quand passent les cigognes (Mikhail Kalatozov, 1957)

Superbement mis en scène, Quand passent les cigognes est une nouvelle preuve du talent des réalisateurs russes dans la maîtrise de l’image, du montage et de la caméra pour faire de leurs films des chefs d’oeuvre d’un point de vue visuel, mais aussi de transcender les images pour leur donner un sens bien particulier et permettre au spectateur de vivre une expérience unique et durablement marquante. Quand passent les cigognes est un exemple en termes mise en scène, c’est un film qui raconte une histoire prenante, pleine beauté et de tristesse, au message résolument pacifique et plein d’espoir. Un grand film. Lire ma critique

Témoin à charge (Billy Wilder, 1957)

Billy Wilder, encore, toujours. Le cinéaste marche sur les plates-bandes d’Alfred Hitchcock en adaptant Agatha Christie, sans jamais imiter quiconque ni se reposer sur les lauriers. Avec des acteurs au sommet, Charles Laughton et Marlène Dietrich en tête, il immerge son spectateur dans cette histoire plein de suspense et le tient en haleine jusqu’au bout sans jamais le faire décrocher. Du grand cinéma, encore une fois. Lire ma critique

La Mort aux Trousses (Alfred Hitchcock, 1959)

Hitchcock est probablement ici au sommet de son art, justifiant sans cesse son titre de « maître du suspense ». Film notamment connu pour la scène de l’avion pourchassant Cary Grant, sa réussite n’est pas non plus étrangère à la performance de ce dernier, qui incarne la classe à l’américaine. Lire ma critique

Les Quatre Cents Coups (François Truffaut, 1959)

Impossible, aussi, de continuer sans citer Truffaut. Les Quatre Cents Coups est un film très symbolique, tant sur la dynamique du cinéma français à l’époque, que sur la société française elle-même. Mettant en scène un jeune garçon défiant les règles et semant la zizanie, il tacle un système autoritaire et ancien en lui adressant un véritable pied de nez. Jean-Pierre Léaud, ici dans sa première collaboration avec Truffaut, réalise une prestation pleine de sincérité, de fraîcheur, d’audace, mais aussi de doute et d’inquiétude. Premier volet de la saga consacrée au personnage d’Antoine Doinel, c’est un film que je qualifierais assez volontiers de culte, traitant merveilleusement bien le thème de l’enfance, et préfigure une jeunesse rebelle et révoltée qui se fera entendre plus tard notamment lors des événements de Mai 68.

La Garçonnière (Billy Wilder, 1960)

Comédie satirique, drôle et dramatique, La Garçonnière est un film intelligent qui parle autant au public de l’époque qu’au public d’aujourd’hui. Proposant un message important sur l’emprise du travail sur la société moderne, c’est une nouvelle réussite de la part de Billy Wilder. Lire ma critique

La Vérité (Henri-Georges Clouzot, 1960)

Henri-Georges Clouzot maîtrise son sujet dans un film qui témoigne d’un changement d’époque, avec un discours appuyé sur la place des femmes dans la société. Brigitte Bardot crève l’écran dans une de ses meilleures performances. Lire ma critique

Le Trou (Jacques Becker, 1960)

Le Trou est le film sur l’univers carcéral par excellence, prenant le temps de raconter son histoire avec soin et détail, le tout avec un réalisme impressionnant, porté par des acteurs impeccables. Tout y est décortiqué et exposé avec précision, au fil d’une intrigue au rythme volontairement lent, mais définitivement prenante et passionnante. Lire ma critique

L’Enfance d’Ivan (Andreï Tarkovski, 1962)

La première entrée pour l’un de mes cinéastes fétiches. L’Enfance d’Ivan est une oeuvre forte et marquante. Andreï Tarkovski y montre déjà son aptitude à magnifier sa mise en scène, à faire de son sujet un vrai travail de philosophe, profond, à la fois très réel et presque fantastique par l’esthétique qu’il met en place dans ses films. Un premier long-métrage puissant de la part du réalisateur russe, à la fois dur et fascinant, dramatique et poétique. Lire ma critique

Le Guépard (Luchino Visconti, 1963)

Pendant trois heures, Le Guépard nous transporte dans cette épopée historique pleine de sagesse et d’intelligence, visuellement splendide. Le monde change, mais pas forcément pour le meilleur, et Visconti apporte sur cette idée un regard pragmatique qui laisse le soin au spectateur de se faire sa propre réflexion. Un film parfait sur le fond et sur la forme. Lire ma critique

Docteur Folamour (Stanley Kubrick, 1964)

Dans cette satire grinçante de la guerre et de ses travers, Kubrick réalise sa grande comédie, avec des dialogues cinglants et une scène mémorable, parmi les plus connues du septième art. Lire ma rétrospective sur Stanley Kubrick

Point limite (Sidney Lumet, 1964)

Sidney Lumet est un maître dans la gestion du huis clos, et sa façon de faire du cinéma donne beaucoup de puissance à ce film, aussi puissant qu’intemporel, qui marque durablement les esprits. Lire ma critique

Andreï Roublev (Andreï Tarkovski, 1966)

Plus qu’une leçon de cinéma, c’est une véritable oeuvre, qui dessine la limite de la nuance entre ce qu’est faire un film et faire du cinéma. Andreï Roublev est un film très lourd, indigeste (dans le bon sens du terme), qui épuise son spectateur, mais ne manque pas de le marquer. Une histoire intemporelle sur notre foi face aux dérives du monde et de l’humanité. Lire ma critique

Le Lauréat (Mike Nichols, 1967)

A la fois fondateur et destructeur, Le Lauréat est un film qui vient casser les codes pour repartir sur de nouvelles bases, renouant avec les films Pré-Code du début des années 1930 pour diriger la contre-culture cinématographique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. J’ai pu le découvrir au meilleur moment, au début de ma vie active, dans la même situation que Ben, ce qui m’a permis d’être au faîte des problématiques du film et de parfaitement m’en imprégner. Un film qui n’a, sans conteste, pas volé son statut de classique du cinéma. Lire ma critique

2001 : L’Odyssée de l’Espace (Stanley Kubrick, 1968)

2001 : L’Odyssée de l’Espace est un film cruellement froid et silencieux, à l’image du vaste espace, et il nous inspire à la fois la peur et la curiosité qui nous animent face à l’inconnu. Accompagné d’une bande originale classique devenue culte, Stanley Kubrick nous a composé une valse interstellaire déstabilisante, qui vous fera voyager à travers les dimensions et vous retournera littéralement le cerveau. Il est bien difficile de ne pas se sentir perturbé et gêné au visionnage de ce film, mais cette sensation d’avoir vu quelque chose de grand et d’impalpable, capable de vous surprendre et de vous laisser encore dans le doute, est bien trop rare pour ne pas considérer ce film comme un véritable classique qu’il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Lire ma critique

Easy Rider (Dennis Hopper, 1969)

Road movie par excellence, en pleine mouvance hippie, Easy Rider incite à l’évasion et à l’affranchissement des règles. Film brillant par la réflexion qu’il propose et par les messages qu’il transmet, plein de références culturelles d’époque, il fait de son anti-conformisme une force, mais aussi un atout pour le rendre très profond. Lire ma critique

L’Armée des ombres (Jean-Pierre Melville, 1969)

L’Armée des Ombres raconte la face cachée de la Résistance lors de l’Occupation. Celle que l’on nous montre peu, celle que l’on ne voudrait pas voir, mais celle qui fut bien réelle. Porté par d’immenses acteurs, baignant dans une superbe photographie, savamment écrit, c’est bien un classique du cinéma français. Lire ma critique

L’Inspecteur Harry (Don Siegel, 1971)

Dans ce premier opus d’une saga de cinq films, Don Siegel donne naissance à l’un des héros les plus connus et les plus mythiques du cinéma, tout en lançant la carrière de Clint Eastwood sur une nouvelle trajectoire, le menant progressivement à faire ses débuts dans la réalisation. L’Inspecteur Harry est un polar brutal, désacralisant le policier, montrant l’injustice de la justice, c’est à dire des institutions judiciaires, un plongeon sombre dans les instincts sauvages de l’humain, entrant dans une collision brutale avec la société moderne et ceux qui la dirigent. Lire ma critique

Orange Mécanique (Stanley Kubrick, 1971)

On ne présente plus ce classique de Kubrick. Orange Mécanique est un un périple quasi-surréaliste aux frontières de l’ultra-violence et du malaise permanent. Archi-subversif, il inspecte les aspects les plus reculés et les plus primaires de la nature humaine, faisant des pulsions les guides des actions des individus, et des forces irrésistibles qui influent sans cesse notre pensée. Un film qui remue et qui marque. Lire ma rétrospective sur Stanley Kubrick

Le Parrain (Francis Ford Coppola, 1972)

Film magistral et complet, il s’intéresse aux valeurs de la famille, au respect mutuel, à la transmission du pouvoir, à la fin d’une époque et au début d’une autre, aux vocations, à la justice, à la loyauté, au fonctionnement d’une économie parallèle… Il s’agit d’un film-fleuve résolument complet qui mérite bien son statut de chef d’oeuvre. Le Parrain est une vaste symphonie parfaitement maîtrisée s’articulant sur des passages-clé de la vie, où le chef d’orchestre et son ombre n’ont de cesse de planer sur la partition, avant un final tonitruant qui restera dans les mémoires. Lire ma critique

Solaris (Andreï Tarkovski, 1972)

Là où Kubrick, dans son 2001 : L’Odyssée de l’Espace, montrait le dépassement de l’Homme par l’outil, Solaris montre, en quelque sorte, le dépassement de l’Homme par l’Homme. Film très sobre, étiré, assez obscur, Solaris est une pierre majeure que Tarkovski apporte à la science-fiction. Il y impose ici l’essence de son cinéma pour se réapproprier le genre et proposer une nouvelle fois une expérience déroutante et fascinante. Lire ma critique

La Nuit Américaine (François Truffaut, 1973)

Là où le cinéma met souvent en image l’idéal et le fantasmé, Truffaut prend le chemin inverse pour en exposer avant tout les règles et les cadres. Nous pourrions tout à fait croire que cela fait écho à la mouvance de la Nouvelle Vague dont il fait partie intégrante, mais nous pouvons aussi le voir comme un long soupir désabusé. C’est peut-être donc, finalement, en montrant le cinéma tel qu’il est devenu, que Truffaut souhaite mettre en lumière sa véritable nature, cachée derrière les egos et les montagnes de billets. Lire ma critique

Serpico (Sidney Lumet, 1973)

Grâce à un Al Pacino au sommet de son art, Serpico figure parmi les biopics par excellence, laissant son acteur s’effacer au profit de l’histoire racontée et du héros dont le film est le sujet. Un modèle du genre, au-delà du sentiment de révolte qu’il insuffle au spectateur lors de son visionnage. Lire ma critique

Phantom of the Paradise (Brian de Palma, 1974)

Phantom of the Paradise reste un film très particulier. Daté, il reste très ancré dans son époque, même si son propos n’a pas du tout vieilli, au contraire. Complètement fou, décalé et déjanté, il pourrait paraître nanardesque aux yeux de certains, mais la qualité de sa réalisation et de sa BO en font une oeuvre cinématographique marquante, et surtout, un film culte. A la fois très traditionnel par ses références, ancré dans son époque, et visionnaire, c’est un film intemporel, une sorte d’OVNI inclassable mais fascinant, une histoire prenante, émouvante, révoltante, drôle, triste… En d’autres termes, Phantom of the Paradise est un incontournable du septième art. Lire ma critique

Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)

Barry Lyndon est un film magnifiquement complet. Ne se contentant pas de développer une intrigue historique, il permet au spectateur de plonger dans un pan de l’histoire grâce à une œuvre multipliant les références culturelles et artistiques, parvenant à se voir comme un film, à se contempler comme une peinture, et à se lire comme un livre. Malgré son rythme très lent, et son regard très contemplatif, le film n’a jamais éveillé en moi quelconque soupçon d’ennui. Si le visuel ne doit pas spécialement être considéré comme une priorité, il a quand même une grande part d’importance dans l’appréciation d’un film, et celui-ci figure sans conteste parmi les plus beaux que j’aie vus. De surcroît, le travail mené sur son esthétique ne vient jamais empiéter sur l’alimentation de son récit et permet de soulever une véritable problématique. Je considère Barry Lyndon comme un « chef d’oeuvre à la croisée des arts », le fleuron de la filmographie de Kubrick, et l’un des fleurons du cinéma. Lire ma critique

Le Miroir (Andreï Tarkovski, 1975)

Alors que, jusqu’ici, Andreï Tarkovski contemplait de l’extérieur, regardait le monde alentours et le décrivait et l’étudiait à sa manière, il contemple cette fois son monde intérieur, l’essence même, finalement de toute son oeuvre. Les miroirs sont nombreux dans le film, tant par leur présence dans le décor que dans l’intrigue. Mais, finalement, Le Miroir est cette oeuvre complète dans laquelle se réfléchit la conscience et la mémoire d’un cinéaste, d’un artiste, d’un philosophe, un esprit complexe à la tête d’une oeuvre complexe, qui parvient à capturer l’essence de l’essence, bouclant une boucle métaphysique vertigineuse. Lire ma critique

Rollerball (Norman Jewison, 1975)

Rollerball apporte une vision intéressante du futur à travers le prisme du sport, catalyseur d’une violence latente au sein d’une société écrasée par un pouvoir oligarchique mêlant communisme et capitalisme dans ce qu’ils ont de plus mauvais. Un film brut et violent qui fait figure de référence parmi les dystopies cinématographiques. Lire ma critique

Vol au-dessus d’un nid de coucou (Milos Forman, 1975)

Ce film a été un véritable travail de longue haleine, lequel se ressent immédiatement par la qualité du résultat. Vol au-dessus d’un nid de coucou est une histoire puissante et bouleversante sur la liberté de penser et de vivre, dans un monde où les entraves sont malheureusement nombreuses, ainsi que sur le soutien mutuel, avant l’intérêt personnel. Lire ma critique

Rocky (John G. Avildsen, 1976)

Rocky, c’est une de mes sagas fétiches, pleine d’humanité et de sincérité, une histoire qui peut parler à tout le monde. C’est l’oeuvre de Sylvester Stallone, celle qui lui a valu la consécration. Toujours les pieds sur terre, c’est une saga aussi dramatique qu’elle donne de l’espoir. Le premier film est ici mis dans le but de représenter la saga dans son ensemble. D’une modestie manifeste, c’est un film qui résonne fort aujourd’hui et accompagné beaucoup de monde dans leur cinéphilie, mais aussi dans leur vie. Lire ma rétrospective sur la saga Rocky

Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)

Grand classique de Martin Scorsese, Taxi Driver est un film très introspectif, qui nourrit son succès par la familiarité et la proximité que le spectateur peut établir avec le héros. Une exploration sans filtre dans les bas-fonds de la société dont la notoriété et la postérité ne sont plus un secret. Lire ma critique

Alien : Le Huitième Passager (Ridley Scott, 1979)

Huis clos étouffant et angoissant, son ambiance est unique, accompagnée par un thème musical mémorable. Tout en maîtrise, il a su devenir au fil des années un véritable film culte.

Stalker (Andreï Tarkovski, 1979)

Stalker est l’un des films les plus étirés de Tarkovski, et aussi l’un des plus minimalistes, avec très peu de décors et d’acteurs. Pourtant, c’est également l’un des plus profonds, ouvrant de nombreux tiroirs sur la nature humaine, développant nombre de ses aspects et les décryptant au détour de dialogues lourds de sens. Hypnotique, aride, anxiogène, Stalker est un film qui met son spectateur dans l’inconfort, mais le confronte à un retour aux sources alimenté par une puissante dissertation et une maîtrise de l’art cinématographique propre à Tarkovski. Lire ma critique

Star Wars Episode V : L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980)

L’Empire contre-attaque est sans aucun doute l’épisode le plus apprécié de la saga, et le plus ancré dans l’imaginaire commun. Il vient apporter de la complexité à l’histoire, et lui apporter une dimension tragique pour le rendre encore plus épique et donner de la force au récit. Bien qu’il soit sorti en 1980, le poids des années ne semble pas avoir d’emprise sur lui, au contraire même. Lire ma critique

Blow Out (Brian de Palma, 1981)

Avec Blow Out, Brian de Palma confirme sa stature de réalisateur de qualité avec ce film soigneusement construit, mêlant tout ce qui fait l’essence du cinéma de de Palma, c’est-à-dire du choc, du voyeurisme, du suspense et de la pression. Dans cette brillante mise en abyme, le cinéma se montre et se construit, les clés ouvrent les portes et le film se résout dans le film. Tout s’accorde à la perfection dans ce thriller captivant et détonant qui donne une vraie claque, et sur lequel l’âge n’a pas la moindre emprise. Lire ma critique

Le Solitaire (Michael Mann, 1981)

Le premier essai de Michael Mann au cinéma, et quelle réussite ! Une superbe réadaptation des films de gangsters d’époque, avec un style déjà très poussé et caractéristique, avec ce bleu métallique qui confère au film un côté très froid et chirurgical. Lire ma critique

Blade Runner (Ridley Scott, 1982)

Blade Runner s’affiche comme une oeuvre révolutionnaire, complexe, qui parvient à se hisser parmi les œuvres majeures de la science-fiction. Ce n’est en aucun cas le film que l’on voit une fois et que l’on oublie. C’est un film qui nécessite et mérite d’être vu à plusieurs reprises pour être capable de cerner ses problématiques, qui nous concernent d’ailleurs directement. Lire ma critique

Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1982)

Koyaanisqatsi est une œuvre expérimentale remarquable. Godfrey Reggio a sciemment choisi de l’affranchir de tout dialogue, laissant le spectateur voguer à travers la magnifique bande originale de Philip Glass, rythmant à merveille cette succession de plans riches de sens. Profondément philosophique, c’est une œuvre hautement contemplative, ce qui est tout à fait de mon goût, et elle mène un discours intelligent, non biaisé et que, bien qu’âgée de bientôt trente-cinq ans, reste on ne peut plus d’actualité. Ce film marque au fer rouge, et si jamais vous êtes tentés par une expérience à part, avis aux curieux ! Lire ma critique

Rambo (Ted Kotcheff, 1982)

Il s’agit de l’un des deux grands rôles de Sylvester Stallone. Ce soldat de retour de la guerre se retrouve livré à lui-même et rejeté par les forces de l’ordre. Grâce à une traque intense et à son instinct de survie légendaire, Rambo est un personnage qui fascine et ce premier opus est sans conteste le meilleur de la saga.

The Thing (John Carpenter, 1982)

John Carpenter réalise ici son film le plus emblématique, empruntant aux codes du western tout en devenant un classique du film d’horreur. Misant sur un suspense permanent parfaitement restitué grâce à un travail poussé sur l’ambiance, il s’avère également très allégorique et source de nombreuses interprétations possibles. Lire ma critique

Nostalghia (Andreï Tarkovski, 1983)

Nostalghia se regarde et se contemple comme un poème empreint de mélancolie, écrit par un homme au cœur brisé. Le rattachement aux racines, un des fils rouges de l’oeuvre de Tarkovski, se fait ici sentir plus que jamais, à travers cette longue lamentation pleine de souffrance, mais aussi de poésie. Marquant une rupture avec les précédentes œuvres du cinéaste, Nostalghia est également l’un de ses travaux les plus personnels, un cri du cœur, un chant pour un monde où il semble ne plus trouver sa place. Lire ma critique

Amadeus (Milos Forman, 1984)

Aussi baroque que dramatique, Amadeus s’est imposé comme un classique, grâce à sa qualité de réalisation, mais aussi grâce à la grande qualité de la prestation de ses interprètes. La musique du maître est omniprésente et donne une puissance toute particulière à ce très grand film.

Il était une fois en Amérique (Sergio Leone, 1984)

Sergio Leone achève sa carrière dans un ultime baroud d’honneur. Devenu un incontournable du cinéma, Il était une fois Amérique est un puissant film-fleuve qui parvient à véhiculer toutes sortes d’émotions et à marquer durablement.

Retour vers le Futur (Robert Zemeckis, 1985)

Nom de Zeus ! Pilier de la culture cinéma, il est difficile de passer une année sans avoir de nouveau visionné toute la saga. Film familial par excellence, il a marqué toute une génération et son héritage n’a de cesse de se transmettre.

Le Sacrifice (Andreï Tarkovski, 1986)

Dans son dernier film, le cinéaste russe livre un puissant testament, symbole à la fois d’un apaisement et d’un dernier coup de colère à l’encontre d’une société qu’il juge déviante et trop matérialiste. Lire ma critique

Le Tombeau des lucioles (Isao Takahata, 1988)

Le Tombeau des Lucioles est un drame émouvant qui fait de l’innocence la première victime de la guerre. Raconté avec poésie et mélancolie, ce sont autant de moments d’allégresse que de détresse qui se succèdent dans un film qui fait aujourd’hui date dans l’histoire des studios Ghibli.

Indiana Jones et la Dernière Croisade (Steven Spielberg, 1989)

A mes yeux, le meilleur opus de la saga, qui aurait d’ailleurs probablement dû en rester là. Le duo Harrison Ford/Sean Connery fait parfaitement mouche dans cet excellent film d’aventure jamais avare en spectacle et en répliques mémorables.

Danse avec les loups (Kevin Costner, 1990)

Danse avec les loups est un somptueux tableau sur une époque de troubles, une démythification de la création des Etats-Unis, une épopée captivante sur nos liens avec la nature, l’appréhension et la compréhension d’autres cultures, et la question de l’identité. Une très grande réussite. Lire ma critique

Terminator 2 : Le Jugement Dernier (James Cameron, 1991)

Quand on parle de films cultes, celui-ci en fait très certainement partie. Explosif, fantastique, ce film d’action qui ne laisse aucun répit est un véritable modèle du genre dont la postérité se justifie aisément par sa qualité. Sarah Connor, le T-800, le T-1000, tous ces personnages on ne peut plus emblématiques cohabitent dans un film bourré de testostérone et d’action, un vrai régal.

Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993)

voilà un film qui a marqué toute mon enfance, et ne cessera de me suivre. Classique, culte, fascinant, Jurassic Park est à la base de toute un mythe, révolutionnant à l’époque les effets spéciaux, lesquels n’ont pas vieilli malgré les années passées. C’est toute une génération qui a grandi avec ce film, et son héritage se poursuit encore. La question est : peut-on imaginer revoir un film du genre à sa hauteur ? Cela sera très difficile. Lire ma critique

La Liste de Schindler (Steven Spielberg, 1993)

Spielberg nous livre un récit réaliste, on ne sent pas d’exagération, et on ne se noie pas dans les clichés. On peut peut-être regretter un certain pathos hollywoodien, mais nul ne peut avoir vu ce film sans avoir eu de pincement au cœur, de gêne ou d’indignation. Ce film est considéré comme un classique et c’est à mes yeux largement mérité, tant il est puissant et poignant. Lire ma critique

Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)

Forrest Gump est une leçon de vie, l’histoire extraordinaire d’un bonhomme ordinaire, mu par sa volonté et ses envies, profondément vrai dans ses dires et ses actions, preuve humaine que si l’esprit guide nos actes, il ne doit pas entraver les pulsions qui émanent de notre cœur. Mélodrame par excellence, Forrest Gump est plein de tristesse et de joie, un film complet, poétique et beau, qui marque, et qui nous apprend que « la vie, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Lire ma critique

Léon (Luc Besson, 1994)

La copie que nous rend Besson est à peu près parfaite. Léon est un curieux mélange entre un tueur imperturbable et un gamin désorienté, pendant que Mathilda (Natalie Portman, 12 ans) est à l’inverse encore une petite fille mais déjà très développée dans la tête, notamment par des expériences douloureuses. En face on a un Gary Oldman juste méprisable dans son rôle de flic ripou addict et sans pitié. Le tout nous donne Léon, un savoureux mélange des genres, un film où ça castagne, ponctué de passages touchants qui ne tournent pas à la niaiserie et frôlent même parfois le malaise. Jusqu’à la fin, on est tenu en haleine par ce film brutal, triste, mais surtout très juste. Lire ma critique

La Cité de la Peur (Alain Berbérian, 1994)

Le cinéma français est réputé pour ses nombreuses comédies. Pour moi, celle-ci figure parmi les toutes meilleures. Parfois potache, elle base son succès sur des gags absurdes et des répliques mémorables et fait désormais office de référence dans le genre.

Les Évadés (Frank Darabont, 1994)

Drame humain émotionnellement puissant, Les Évadés s’inscrit dans la lignée de films tels que Forrest Gump, livrant un véritable message d’espoir et faisant de l’optimisme non pas quelque chose de réservé aux idéalistes, mais bien un remède au mal et une échappatoire. Lire ma critique

Heat (Michael Mann, 1995)

Confrontez deux légendes du cinéma dans un film où l’héroïsme n’est qu’une notion floutée par l’ambivalence dont font preuve ses personnages. Ajoutez-y de l’action, et vous obtenez un intense thriller de quasiment trois heures, mais jamais ennuyeux. Lire ma critique

L’Armée des 12 singes (Terry Gilliam, 1995)

Terry Gilliam parvient à mettre en place un puzzle temporel prenant et plein de mystère qui tient en haleine le spectateur jusqu’au bout du film et lui permet d’élaborer ses propres théories. L’Armée des 12 Singes se présente comme un des meilleurs films de science-fiction grâce à son esthétique, son exhaustivité et sa complexité, laquelle n’est pas rebutante, bien au contraire. Avis, donc, à tous les amateurs du genre, qui y trouveront forcément leur compte. Lire ma critique

Une Journée en Enfer (John McTiernan, 1995)

Grand amateur de films d’actions, difficile pour moi de ne pas adorer celui-là. Rares sont les suites à surpasser les originaux, pourtant celui-ci y arrive parfaitement. Mené grâce à un excellent duo Bruce Willis / Samuel L. Jackson, c’est un film mené tambour battant, jeu de piste déjanté et explosif, modèle-même du film d’action.

Usual Suspects (Bryan Singer, 1995)

L’un des grands films à suspense par excellence, à la mise en scène impeccable, et mémorable pour ses rebondissements. Le nom de « Keyser Söze » reste ancré dans les mémoires, et même si le twist est globalement connu de tous aujourd’hui, cela n’enlève pas tant que ça à l’impact du film, ce qui témoigne de sa qualité.

Bienvenue à Gattaca (Andrew Niccol, 1997)

Très profond et philosophique, ce film est mené d’une main de maître, construit avec intelligence et surprenant jusque dans ses moindres détails. Incitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure, complexe mais jamais compliqué, il déstabilise par sa puissance et mérite que vous le découvriez, si ce n’est pas encore fait.

Lost Highway (David Lynch, 1997)

Dès les premiers instants, Lost Highway captive et transporte son spectateur, à l’ouïe de la mélodie galopante et envoûtante de David Bowie, intitulée « I’m deranged », premier signe d’une épopée folle aux confins du conscient. Tortueux, torturé, Lost Highway s’affiche comme un puzzle, dont on comprend vite que la résolution sera vaine. Empreint de violence, d’imagerie sexuelle, il arpente la nature et la conscience humaine dans leurs aspects les plus primaires pour contenter le regard du spectateur, tout en lui faisant comprendre que l’histoire qu’on lui propose sera trop complexe pour lui. Film « mindfuck » par excellence, Lost Highway nécessite un regard assez averti, et une tolérance envers ces films qui se font un malin plaisir de perdre et planter son spectateur. Mais la maestria avec laquelle il est réalisé, le jeu de ses acteurs, l’ambiance et le style font une combinaison si parfaite qu’au final, ne rien comprendre devient secondaire. Une claque. Lire ma critique

The Game (David Fincher, 1997)

The Game constitue, en quelque sorte, l’archétype de ce qui fait le cinéma de David Fincher. Se déroulant en très grande partie la nuit, il nourrit un sentiment de tension sans cesse croissant où le héros plonge inéluctablement dans une sorte de folie qui cache, derrière, une révélation, montrant l’importance des sentiments humains et des liens sociaux. Non sans quelques petites longueurs sans grandes conséquences, David Fincher réalise, avec The Game, un thriller prenant, intrigant et intéressant qui, comme tout film du réalisateur, cache son lot de surprises. Lire ma critique

Dark City (Alex Proyas, 1998)

Mené tambour battant, grâce à ses sous-textes et ses discours philosophiques et métaphysiques, Dark City est un film complet, qui ne s’oublie pas et est une vraie source de réflexion. Je recommande d’ailleurs vivement de le visionner au moins deux fois, car un second visionnage permet de relever certains éléments de détails qui prennent encore plus de sens lorsque l’on connaît les clés de l’intrigue. Dans tous les cas, ce film a pour moi été comme une véritable révélation et une excellente surprise. J’aime ce genre de film qui permet de développer une véritable réflexion et de trouver sens auprès de multiples sources culturelles. Film de science-fiction remarquable, dystopie exemplaire aux allures de film noir des années 40, il a tous les ingrédients composant la recette du film idéal à mes yeux, et le cocktail prend totalement. Je vous conseille vivement de le visionner dès que vous le pouvez. Lire ma critique

The Truman Show (Peter Weir, 1998)

Critique ouverte de la télé-réalité, dénonciation de la manipulation et de l’instrumentalisation des individus, Peter Wier atteint son spectateur en plein cœur grâce à un Jim Carrey très touchant. Un film qui n’a certainement pas volé sa réputation.

American Beauty (Sam Mendes, 1999)

Dans ce qui ressemble à une pièce de théâtre adaptée au cinéma, American Beauty dresse un tableau sans filtres d’une société idéalisée de l’extérieur et détestée de l’intérieur. Un film d’une richesse et d’une profondeur rares.

Fight Club (David Fincher, 1999)

Grâce à sa réalisation nerveuse, David Fincher parvient à restituer l’urgence dans laquelle évolue notre société. Sa structure en double récit, l’un frontal et l’autre plus métaphorique, apporte énormément de profondeur au film et met en place de nombreuses couches d’interprétation au récit et à ses éléments pour permettre au spectateur d’en extraire les messages qui lui paraissent les plus pertinents et auxquels il est le plus sensible. Fight Club est un film au potentiel énorme, étant donné la profondeur de son récit et la largeur des thématiques et concepts qu’il traite sur la société. Un film qui mérite plusieurs visionnages au vu de sa complexité et des interprétations qu’il peut élaborer chez le spectateur. Lire ma critique

Le Géant de Fer (Brad Bird, 1999)

Le Géant de Fer est un film d’animation émouvant, poétique et intelligent. Parlant autant aux petits qu’aux grands, c’est un beau plaidoyer contre la guerre qui rappelle son absurdité et le mal qu’elle engendre. Lire ma critique

Matrix (Andy & Larry Wachowski, 1999)

Matrixmontre la capacité des Wachowski à réaliser un film grand public qui en met plein la vue, mais qui est capable de balader le spectateur et de le faire réfléchir, comme dans leur futur et excellent Cloud Atlas. Si la saga s’avère très inégale quand à la qualité de ses opus, elle n’en demeure pas moins culte, symbole d’une génération mais aussi de la percée fulgurante de l’informatique et des nouvelles technologies à l’orée du XXIe siècle. Lire ma critique

Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)

Drame fleuve et puissant sur les êtres humains, il torture ses héros pour ouvrir les consciences et éclairer. Porté par des acteurs tous en état de grâce, il est à la fois imposant et intimiste, ne semblant jamais s’éterniser, allant crescendo, capable de rendre l’être humain abject mais aussi touchant et attachant. C’est un film qui ne se veut ni totalement pessimiste ni totalement optimiste, c’est un drame vrai, dans lequel chacun trouvera ses propres lectures et ses propres leçons à retenir. Un film qui restera toujours dans un coin de la tête et ne finira jamais de nous faire réfléchir. Lire ma critique

Memento (Christopher Nolan, 2000)

Sans effusion d’effets spéciaux, en toute simplicité, Nolan livre un film labyrinthique comme il les aime. En chamboulant la notion de temps, et en proposant une narration tout à fait unique, il torture les méninges du spectateur, tout en évitant que celui-ci ne perde une miette du film. Lire ma critique

Les Autres (Alejandro Amenábar, 2001)

Les Autres est un film angoissant, qui échappe à tous les pièges du film d’épouvante bas de gamme en misant sur un véritable travail d’ambiance et sur le jeu des acteurs pour embarquer le spectateur dans cette histoire sombre et sordide. Redoutablement efficace.

Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi (Peter Jackson, 2003)

Grandiose, épique, sublime, impressionnant, gigantesque, les superlatifs manquent pour définir ce qui pour moi représente un chef d’oeuvre absolu du cinéma. Peter Jackson rend parfaitement hommage à l’une des plus grandes sagas littéraires d’heroic fantasy, et donne vie à une véritable aventure humaine qui transporte son spectateur jusqu’au bout d’un monde créé par une imagination sans bornes. Lire ma critique

Memories of Murder (Bong Joon-ho, 2003)

Memories of Murder raconte une histoire qui dépasse le cadre de la simple enquête pour mettre les hommes face à leur propre condition en employant un ton à la fois dramatique et satirique. La mise en scène, superbe, montre une Corée grise et malade, et l’intrigue permet de suffisamment développer les personnages pour leur donner du relief, donner du sens à leurs agissements et montrer leur évolution au fil de l’histoire. Ce sont les codes du film policier qui sont ici chamboulés pour ne pas seulement proposer une enquête et mener à sa résolution, mais bien pour sonder ses personnages, une société et un pays. La superbe musique de Tarô Iwashiro complète le tout pour faire de Memories of Murder un film lourd qui nécessite à mon sens plus d’un visionnage pour en capturer toute l’essence, mais qui ne manquera pas, à l’issue de la première séance, de vous clouer à votre siège et de bien vous faire réfléchir. Lire ma critique

Star Wars Episode III : La Revanche des Sith (George Lucas, 2005)

Star Wars, c’est toute mon adolescence, une saga devenue culte avec le temps, grâce à son histoire, ses personnages, son ambiance et l’immense univers qu’elle exploite. Difficile de passer outre, surtout par les temps qui courent. La Revanche des Sith restera celui qui m’aura le plus marqué, grâce à son aspect épique, sa bande originale, et des duels finaux somptueux. Un choix très subjectif, mais que j’assume. Lire ma critique

Sin City (Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino, 2005)

Sin City est une bien belle claque esthétique au style unique et diablement efficace. Le film nous prive de tout repère spatial (ville imaginaire) et temporel, ce qui permet aux réalisateurs de supprimer toute limite. Enfin, la narration à la première personne est un excellent choix qui permet de donner du relief aux personnages, d’appréhender le contexte dans lequel se déroule l’intrigue, et, surtout, de se plonger en plein dans l’ambiance générée par le film. Situé à la frontière entre la bande dessinée, le dessin-animé et le film, ce film m’a captivé de bout en bout et, bon sang, je me suis régalé. Lire ma critique

Le Prestige (Christopher Nolan, 2006)

Ce n’est pas son film le plus connu, mais très probablement mon préféré. Nolan réalise ici un film tout en maîtrise, tant sur l’ambiance, que les acteurs, l’intrigue et son déroulement. Je vous invite donc, si ce n’est pas dans le cas, à entrer dans la salle, à vous installer, et à vous laisser emporter. Ne cherchez pas à comprendre, vivez, rêvez et admirez. « Abracadabra ». Lire ma critique

Hot Fuzz (Edgar Wright, 2007)

Hot Fuzz est une comédie au rythme effréné, qui ne laisse aucun répit, plaçant toujours un petit jeu de mot ou une petite réplique qui fait mouche, ou un rebondissement surprenant. Avec un montage très saccadé et frénétique, le film n’en est pas moins bien réalisé et bien articulé, construisant très bien son récit, se permettant notamment à plusieurs quelques transitions très bien senties entre certaines scènes. Fou et explosif, ce film vient apporter deux heures de folie qui héritent parfaitement de Shaun of the Dead tout en apportant un style plus polyvalent et soigné. Un vrai régal. Lire ma critique

No Country for Old Men (Ethan Coen & Joel Coen, 2007)

No Country for Old Men dresse un tableau sombre et poussiéreux d’un univers écrasé par la mécanique du temps, où celui-ci s’écoule, où les existences persistent et s’achèvent… Superbement écrit, magnifiquement interprété, c’est un film très prenant qui propose une histoire à la fois simple et complexe, dont la résolution demeure un mystère jusqu’au bout. Mais c’est avant tout une fable à la profondeur vertigineuse, qui utilise la forme pour illustrer le fond, et qui marque durablement le spectateur. Le genre de film que j’adore et dont je comprends désormais bien mieux le succès. Une véritable réussite. Lire ma critique

There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)

Drame profond et très pessimiste, There Will Be Blood est un film très violent psychologiquement, et qui prend totalement le contre-pied des films sur les success stories du début du siècle en faisant de l’ascension de Daniel Plainview une âpre lutte débouchant sur une amère résolution dont nul ne peut se satisfaire. Doté d’une magnifique photographie, mené par deux acteurs au sommet de leur art (Daniel Day-Lewis et Paul Dano), There Will Be Blood est de ces films qui se décantent, qui se digèrent avant de pouvoir être en mesure de restituer ce qui constitue leur essence. Sans renier les quelques longueurs qui m’ont quelque peu désarçonné, je ne peux qu’admettre la force de ce film. Lire ma critique

Gran Torino (Clint Eastwood, 2008)

Film coup de poing contre l’intolérance, Gran Torino est à la fois un film jouissif et triste, drôle et touchant. Parmi les dernières performances en tant qu’acteur du grand Clint Eastwood, il figure parmi les tout meilleurs films de ces dix dernières années. Lire ma critique

L’Etrange Histoire de Benjamin Button (David Fincher, 2008)

Ce film m’a toujours touché directement à chaque visionnage. Histoire atypique et riche des très nombreuses expériences que vit son personnage principal, elle alterne entre moments de grâce et de tristesse avec beauté et poésie. Un très beau film, un nouveau cadeau de Fincher au cinéma.

Bronson (Nicolas Winding Refn, 2009)

Bronson est l’archétype même du film qui est soit détesté, soit adoré, mais très rarement entre les deux. Fruit d’un exercice de style acrobatique, il bouleverse les codes du biopic et s’impose comme un OVNI du genre, grâce à des partis pris extrêmement judicieux et des influences de qualité. Nicolas Winding Refn réalise ici un biopic unique en son genre, intense, prenant, original, violent et captivant. Une vraie claque. Lire ma critique

OSS 117 : Rio ne répond plus (Michel Hazanavicius, 2009)

Les deux OSS figurent parmi mes comédies françaises préférées, et probablement parmi celles les plus citées lors de conversations entre amis. Parodie aussi ridicule sur la forme que pertinente sur le fond, c’est un film qui fait mouche grâce à son humour bien dosé et à un Jean Dujardien parfaitement dans son élément.

Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

Drive est, sans conteste, une véritable claque esthétique qui recèle de nombreux plans iconiques. Beau, poétique, mélancolique, torturé, envoûtant et violent, il hypnotise son spectateur pour mieux l’embarquer dans cette course nocturne dont on ne sait pas jusqu’où elle nous mènera. Rappelant aux grands heures du film noir, Nicolas Winding Refn signe ici un de ses films les plus aboutis, qui aurait pourtant pu être l’un de ses plus aseptisés mais où, finalement, la patte du cinéaste influe sur chaque plan pour mieux nous saisir. Ici, Ryan Gosling montre tout son talent d’acteur, que beaucoup critiquent et qui, pourtant, est indéniable. Son expression, certes souvent très figée, ne manque pas de laisser apparaître des nuances parvenant à montrer toute la complexité du héros. Avec cette BO electro captivante, comportant notamment le morceau devenu culte de Kavinsky, Nightcall, Drive est de ces films qui rappellent que le cinéma est avant tout et surtout une question de sensations et d’impressions, et qu’une fois celles-ci stimulées, la magie opère. Lire ma critique

Cloud Atlas (Lilly Wachowski, Lana Wachowski et Tom Tykwer, 2012)

Visuellement superbe, sans temps mort, emportant son spectateur dans ce flot d’histoires dans lequel ce dernier essaie de s’accrocher, Cloud Atlas impressionne par sa beauté et sa capacité à captiver. Et s’il peut être légitime, ici, d’être réticent à l’aspect un brin clinquant et mélodramatique qu’il peut avoir par rapport à divers autres films choraux ou sur l’humanité en général, il s’avère surtout puissant et éloquent. Chacun trouvera son propre intérêt dans Cloud Atlas, explorant ses multiples potentialités et étudiant toutes les idées qu’il expose. C’est un film qui a été conçu de telle manière que le spectateur doit se l’approprier, il ne doit pas subir le film, mais le faire vivre à travers ses émotions. Un film à voir et, surtout, à revoir. Lire ma critique

Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)

Une première rencontre tardive avec le cinéma de Tarantino, mais une rencontre couronnée de succès. Le cinéaste s’amuse autant qu’il dénonce, avec ce héros symbolique qui punit les injustes dans une escalade de violence habituelle chez « QT », mais encore plus jouissive que d’habitude.

La Chasse (Thomas Vinterberg, 2012)

Film sur l’injustice, il questionne sur la sincérité, l’influence de la parole et expose le mensonge comme faisant partie intégrante de notre instinct de survie. Un film superbement bien mené et immersif. Lire ma critique

Skyfall (Sam Mendes, 2012)

Skyfall marque une sorte de rupture dans la saga James Bond toute entière. Comme l’aboutissement d’un cycle, c’est une explosion destructrice qui met à mal son héros et ses proches, face à un méchant remarquable. Ajoutez à cela un générique sublime, et vous avez probablement l’un des tout meilleurs James Bond.

Her (Spike Jonze, 2013)

D’abord intrigant, ce film enveloppe rapidement le spectateur dans une ambiance feutrée unique, éludant tout le malaise qui transpire de ce film, racontant l’histoire d’une société en proie au désert affectif et à la substitution de l’humain par la technologie. Un modèle de science-fiction. Lire ma critique

Gone Girl (David Fincher, 2014)

Thriller quasi-parfait, Gone Girl est un véritable ascenseur émotionnel où vous serez sans arrêt mis en déroute. Rien n’est ici linéaire ni prévisible, c’est un film plein de surprises et de rebondissements. Laissant place aux instincts les plus machiavéliques, très psychologique, le dernier-né de Fincher est un film très abouti qui ne laisse pas de place au doute quant à sa qualité. Lire ma critique

Interstellar (Christopher Nolan, 2014)

Interstellar nous envoie nous balader à travers les galaxies et les dimensions. Souvent comparé au 2001 de Kubrick, c’est également un véritable ascenseur émotionnel qui nous fait valdinguer entre les différents étages de l’inconnu, avec toutes les peurs et les curiosités que cela implique. On se perd dans le cosmos, accompagnés par la musique de l’inévitable Hans Zimmer, qui a choisi de faire intervenir ce majestueux instrument qu’est l’orgue, un excellent choix pour un tel film. Lire ma critique

La Vie Rêvée de Walter Mitty (Ben Stiller, 2014)

Walter Mitty est l’incarnation même du « quand on veut, on peut ». Ce film explore autant l’imagination de l’esprit par l’élaboration des rêves, que leur accomplissement. Ce Walter Mitty m’a fait rêver, tant par son côté si banal, que par l’aventure qu’il va vivre, notamment en des endroits qui me font moi-même rêver. Ce type, c’est un peu nous tous. Optimiste à souhait, nous poussant à réaliser ce rêve, c’est une vraie bouffée d’air frais qui nous fait nous évader, et avoir la larme à l’œil à la fin. Un très beau film. Lire ma critique

The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, 2014)

Savoureux mélange des genres, ce film est tout bonnement indéfinissable. A la frontière de la bande-dessinée, du dessin animé, du théâtre et du cinéma, il exploite au maximum tout ce qui caractérise le cinéma de Wes Anderson. Personnages hauts en couleurs, teintes variées et douces, ambiance décalée, on passe par de l’humour, de la nostalgie et du burlesque, face à un film qui casse les frontières. Un très bel instant de poésie cinématographique. Lire ma critique

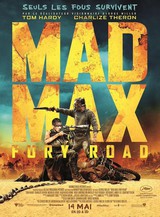

Mad Max : Fury Road (George Miller, 2015)

Mad Max : Fury Road est un film qui a été fait avec le cœur, et qui vous prend aux tripes. C’est un véritable feu d’artifice, une avalanche de cascades toutes plus incroyables que les autres, un spectacle prenant qui vous cloue au fond de votre siège. A l’heure où le fond vert est devenu incontournable dans tous les films à gros budget, Mad Max : Fury Road sort le grand jeu et montre qu’on peut livrer un grand spectacle sans que tout soit artificiel. Dans ces tempêtes de sable et cette odeur d’essence, dans les cris et les bruits de moteur, c’est tout un véritable orchestre qui s’anime, pour créer une immense symphonie spectaculaire. Lire ma critique

Demolition (Jean-Marc Vallée, 2016)

Demolition n’est pas juste un film sur le deuil, c’est également un hymne à la vie, à l’humanité, et un appel à ne jamais oublier qui nous sommes, malgré ce que notre quotidien peut nous faire subir. Demolition n’est peut-être pas un film d’exception, mais il raconte son histoire, a un postulat intéressant, et propose une heure et demie d’évasion qui fait réfléchir et donne la pêche. Personnellement, j’ai eu tendance à me sentir concerné par ce film, et les questions qu’il soulève et auxquelles il tente de répondre m’intéressent beaucoup. On peut aimer ou ne pas aimer, mais pour ma part, Demolition est objectivement un bon film, et de manière plus subjective, mon gros coup de cœur de l’année 2016. Lire ma critique

Premier Contact (Denis Villeneuve, 2016)

Denis Villeneuve apporte un souffle au cinéma de science-fiction avec une oeuvre philosophique réussie sur notre place dans l’univers, mais surtout sur le destin, le poids de nos décisions et leur effet ou non sur notre avenir. Lire ma critique

A Ghost Story (David Lowery, 2017)

A Ghost Story est cette surprise inattendue, ce petit film modeste en apparence, mais vertigineux par son propos, offrant une claque esthétique, accompagné d’une superbe BO, et offrant une expérience cinématographique comme j’en avais peu eu cette année. Sans conteste, un de mes grands coups de cœur de 2017. On pourra donc accorder plusieurs lectures au film. Celle d’un film sur le deuil, celle d’un film sur le fait d’être acteur de notre propre vie et de celle des autres, et de ne pas être le fantôme de sa propre existence, mais aussi celle d’un film sur le temps et les lois de l’univers, un regard porté sur l’éternité, avec poésie, contemplation et mélancolie. Lire ma critique

Au revoir là-haut (Albert Dupontel, 2017)

Il est difficile de trouver de réels défauts à ce film qui parvient à s’élever à un niveau rarement atteint par les récentes grosses productions françaises. Bénéficiant d’un véritable travail de restitution de l’époque, d’une superbe direction d’acteurs, lesquels sont tous irréprochables, et d’une mise en scène millimétrée, immersive et puissante, Au revoir là-haut est un drame burlesque parvenant à transmettre au spectateur une large palette d’émotions, avec un bouquet final d’une puissance rare. Lire ma critique

Phantom Thread (Paul Thomas Anderson, 2018)

Paul Thomas Anderson réalise encore un superbe film avec Phantom Thread. Une histoire d’amour toxique, pleine de violence, mais pourtant fondamentalement belle, empreinte de mélancolie, pleine de nuances, où il s’agit de montrer le malheur non pas comme une destruction à petit feu, mais comme un passage obligé et un catalyseur de sentiments. Lire ma critique

L’Île aux Chiens (Wes Anderson, 2018)

Wes Anderson nous offre une nouvelle pépite avec L’Île aux Chiens, un de ses films les plus aboutis, véritable prouesse visuelle, et livrant également de beaux discours. Une belle fable humaniste et canine, drôle, poétique et enjouée, une réussite ! Lire ma critique

Voilà qui conclut donc cette longue liste de mes « 150 films de chevet ». Encore une fois, elle ne s’est jamais construite sur des préjugés ni dans une volonté d’ignorer certains films. Elle se base principalement sur des ressentis personnels et une certaine perception de l’apport de ces films dans leur contribution à l’histoire du cinéma, et dans ma compréhension de ce dernier. Il est certain que chacun(e) a sa propre liste. Celle-ci n’aura jamais vocation à être universelle, mais à être le témoin d’une certaine culture cinématographique qui s’étoffe petit à petit et qui peut potentiellement guider d’autres personnes vers de nouvelles découvertes. En espérant, en tout cas, que ce sera le cas ! Et vous, quels sont vos gros incontournables ?

Un article comme je les aime ! Dense et passionnant !

Merci beaucoup ! :)